<京都五山>

五山制度は中国の宋時代に、禅寺の寺格を定めた制度。

日本でも鎌倉時代に宋に倣い取り入れられ、

鎌倉幕府によって五山が制定されました。

続く室町幕府は禅宗を保護したため、禅宗の普及とともに広まり、五山を制定。

後に室町幕府三代将軍・足利義満の時代に五山制度を改革し、

それまで京都と鎌倉の寺院で構成されていた五山を、

京都五山と鎌倉五山に分割しました。

まず鎌倉時代に始まった鎌倉五山の話から入ります。

中国・南宋の五山十刹の制にならって、鎌倉時代に北条氏が各禅刹の寺格を決め、

官が任命した住寺を順次上位の寺へと昇任させる五山の制度を取り入れ、

鎌倉にある主な五つの禅寺を五山としました。

これが鎌倉五山といわれます。

しかし武家中心の五山であったため、明確には制度化されませんでした。

一方、京都にも禅寺が相次いで開かれました。

そうした中、鎌倉幕府が倒れ室町時代になると、

京都を中心とした五山の順位が定められました。

早いものでは、「五山」は

第一.南禅寺(京都)

第二.東福寺(京都)

第三.建仁寺(京都)

第四.建長寺(鎌倉)

第五.円覚寺(鎌倉)

その後変遷を経て、暦応五年(1342)には

第一.建長寺(鎌倉)・南禅寺(京都)

第二.円覚寺(鎌倉)・天龍寺(京都)

第三.寿福寺(鎌倉)

第四.建仁寺(京都)

第五.東福寺(京都)

とし、浄智寺(鎌倉)を准五山とする、鎌倉優先の順位が定められたこともありました。

しかし、足利義満は相国寺を創建してのち至徳三年(1386)に、

鎌倉五山と京都五山の分離を行い、南禅寺(京都)は別格で「五山之上」とされ、

鎌倉・京都にあってそれぞれ最高位に位置する禅宗寺院の五大寺を

別格(五山之上)南禅寺

第一.建長寺(鎌倉)・天龍寺(京都)

第二.円覚寺(鎌倉)・相国寺(京都)

第三.寿福寺(鎌倉)・建仁寺(京都)

第四.浄智寺(鎌倉)・東福寺(京都)

第五.浄妙寺(鎌倉)・万寿寺(京都)

というように、対等に鎌倉と京都の禅刹が据えられました。

現在知られている鎌倉五山、京都五山が、この順位です。

このように五山制度はその時代や政治によって大きく変わり、

数も必ずしも五つとは限りませんでした。

また、大徳寺や妙心寺はかつては五山に数えられていましたが、

足利氏を中心とした政治的背景により五山から外れています。

京都五山の順位は時の権力者の思惑で、何度か変わっています。

<相国寺>

臨済宗相国寺派の大本山である相国寺は、

京都五山第二位に列せられる名刹です。

正式名称は萬年山相國承天禅寺。

十四世紀末、室町幕府三代将軍の足利義満により創建

相国寺を創建した義満は左大臣であり、

相国であることから、義満のお寺は相国寺と名付けられました。

また義満の時代は中国では明の時代でしたが、

このとき、中国の開封に大相国寺という

中国における五山制度の始まりのお寺がありました。

この大相国寺の寺号を頂いて「相国寺」と名付けられたのです。

(金閣寺、銀閣寺がともに相国寺の塔頭寺院)

<建仁寺>

臨済宗建仁寺派の大本山寺院

建仁寺は建仁2年(1202年)将軍源頼家が寺域を寄進し

栄西禅師を開山として宋国百丈山を模して建立されました。

元号を寺号とし、山号を東山と称します。

天龍寺・相国寺・東福寺・万寿寺と合わせて「京都五山」と呼ばれており、

その第3位に位置づけられている府内屈指の寺院。

※撮影禁止のためパンフレットを撮影しました!

|

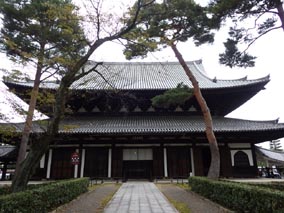

相国寺 |

庫裏は「香積院」と称し

大きい破風や壁面が印象的

庫裏 |

相国寺(方丈) |

初建以来幾度も焼失して現在の建物は、

文化四年(1807)に再建

造りは一重、入り母屋造り、

桟瓦葺き、切妻造りとなっています。

裏方丈庭園 |

相国寺(法堂) |

慶長10年(1605)、豊臣秀頼の寄進により、

5回目の再建になり、

我が国法堂建築の最古のものである。

鳴き龍の名で有名な蟠龍図

(出典 www.rinnou.net) |

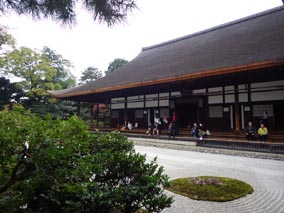

建仁寺 |

庫裏は「香積院」と称し

大きい破風や壁面が印象的

庫裏 |

建仁寺(方丈) |

慶長四年(1599)恵瓊が安芸の安国寺から

移築したもので、

優美な銅板葺の屋根が印象的な禅宗方丈建築

枯山水様式の前庭(大雄苑) |

建仁寺(法堂) |

慶長10年(1605)、豊臣秀頼の寄進により、

5回目の再建になり、

我が国法堂建築の最古のものである。

本尊釈迦如来坐像と

脇侍迦葉尊者・阿難尊者が安置されている |

建仁寺(双龍図) |

平成14年に建仁寺創建800年を記念して、

小泉淳作画伯が約2年の歳月をかけ描いた大作

双龍図(小泉淳作) |

建仁寺(雲龍図) |

襖から掛軸に形を変えた上で、

現在は、京都国立博物館に寄託

高精細複製作品の屏風画として展示中

雲龍図(海北友松) |

建仁寺(風神雷神図屏風) |

2曲1双で紙本金地着色

現在は、京都国立博物館に寄託

高精細複製作品の屏風画として展示中

風神雷神図屏風(俵屋宗達) |